ख़्वाजा अहमद अब्बास एक ऐसा नाम हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक पत्रकार, एक सहित्यकार और बेहद कामयाब फ़िल्मी लेखक।

आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति साहित्य जगत में मान-सम्मान पाता है तो सिनेमा में गुमनाम रह जाता है। सिनेमा में कामयाब हो तो साहित्य से नाता टूट जाता है। मगर K A अब्बास इन मायनों में अपवाद थे, वो पत्रकारिता की दुनिया में इतने कामयाब हुए कि उनका एक साप्ताहिक कॉलम “The Last Page” लगातार 45 साल से भी ज़्यादा समय तक चला जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्हीं आर्टिकल्स का संकलन दो पुस्तकों के रूप में मौजूद है – “I write as I feel”, और “Bread, beauty and revolution” ।

ख़्वाजा अहमद अब्बास को एक चुनौती फ़िल्मी लेखन तक ले आई

साहित्य जगत में उन्हें उनकी कहानियों के लिए ज़्यादा जाना जाता है इनमें सबसे मशहूर है “अबाबील”, उनका उपन्यास “इंक़लाब” इतना लोकप्रिय हुआ कि रुसी भाषा में इसकी 90 हज़ार से ज़्यादा प्रतियाँ बिकीं। वो उसकी ट्रायोलॉजी लिखना चाहते थे मगर सिर्फ़ एक sequel ही लिख पाए “The World Is My Village” । ख़्वाजा अहमद अब्बास ने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में क़रीब 73 किताबें लिखीं और बहुत से प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार भी पाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना गंभीर लेखन करते हुए आख़िर वो सिनेमा से कैसे जुड़े ?

ख़्वाजा अहमद अब्बास बॉम्बे क्रॉनिकल अख़बार में राजनीतिक संवाददाता हुआ करते थे और फिर उन्होंने फ़िल्म-समीक्षाएँ लिखना शुरू कर दिया। एक बार किसी निर्माता ने उनसे कहा कि किसी स्क्रिप्ट की आलोचना करना बहुत आसान है मगर उसे लिखना बहुत मुश्किल है, इस बात को K A अब्बास ने एक चुनौती के तौर पर लिया और फ़िल्मों के लिए लिखना शुरु कर दिया।

और फिर यहीं पर नहीं रुके बल्कि अपनी विचारधारा को दर्शाती फ़िल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। वो ख़्वाजा अहमद अब्बास ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को पहला मौक़ा दिया था। वो भी ख़्वाजा अहमद अब्बास ही थे जिन्होंने राज कपूर की एक “कॉमन मैन” की इमेज बनाई। समानान्तर सिनेमा की शुरुआत करने वालों में से वो एक थे।

ख़्वाजा अहमद अब्बास को कॉलेज से निकाल दिया गया था

ख़्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 7 जून 1914 को पानीपत में हुआ। वो सुप्रसिद्ध सुधारवादी शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के पड़पोते थे, उनके दादा ख़्वाजा ग़ुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे और पानीपत के पहले शहीद भी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया था। उनके पिता ग़ुलाम-उस-सिब्तैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक थे जिन्होंने यूनानी दवाओं के प्रिपरेशन को आधुनिक बनाया। उनकी माँ मसरूर ख़ातून भी एक पढ़े-लिखे ख़ानदान से थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें समाजवादी, प्रगतिशील सोच के साथ-साथ विद्रोही तेवर भी दिए जो उनके लेखन में झलकते हैं।

जब वो इंग्लिश लिटरेचर से अपना मास्टर्स कर रहे थे तो उन्होंने कॉलेज यूनियन के ऑफिस पर झंडा फहराया था और इसीलिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। क्रांतिकारी अख़बार “नेशनल कॉल” में लेखन से उन्होंने अपने पत्रकारिता के सफ़र की शुरुआत की और फिर मुंबई चले गए और बॉम्बे क्रॉनिकल में काम करना शुरु कर दिया। वहाँ वो फ़िल्म समीक्षक, उप-संपादक, और सम्पादक भी रहे।

उनका मशहूर कॉलम “The Last page” वहीं शुरू हुआ था और जब उन्होंने “The Blitz” में काम करना शुरू किया तो यही कॉलम वहाँ भी लिखने लगे जो उन्होंने क़रीब 45 सालों तक लिखा। दुनिया में कहीं भी किसी भी भाषा में ऐसा कॉलम नहीं है जो इतने लंबे समय तक बिना रुके चलता रहा हो।

कृपया इन्हें भी पढ़ें – बॉम्बे टॉकीज़ – भारत का पहला कॉर्पोरेट स्टूडियो

बॉम्बे टॉकीज़ की फ़िल्म “नया संसार” से ख़्वाजा अहमद अब्बास के फ़िल्मी लेखन की शुरुआत हुई, इस कहानी का नायक भी एक जर्नलिस्ट ही था जो अपनी आईडियोलॉजी से समझौता नहीं करता बल्कि उस अख़बार को छोड़कर अपना अख़बार शुरु करता है जिसका नाम है “नया संसार” । ये कहानी भी ख़्वाजा अहमद अब्बास की थी और स्क्रीनप्ले भी। बाद में इसी नाम से ख़्वाजा अहमद अब्बास ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला “नया संसार” मगर इससे पहले ही वो फ़िल्म निर्माण और निर्देशन में उतर गए थे।

अपना स्क्रीनप्ले अपनी फ़िल्म अपनी विचारधारा

वो इप्टा से जुड़े हुए थे, और अपनी पहली फ़िल्म भी उन्होंने इप्टा के लिए ही बनाई “धरती के लाल”। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आए भीषण अकाल से जूझते लोगों की मदद के लिए, इप्टा के सदस्यों ने जगह-जगह नाटकों के मंचन से पैसे जुटाए थे, उससे ख़्वाजा अहमद अब्बास बहुत प्रभावित थे। फिर इप्टा के दो नाटकों और कृष्ण चन्दर की कहानी को मिलाकर “धरती का लाल” फ़िल्म का स्क्रीनप्ले लिखा गया, फ़िल्म में ज़्यादातर कलाकार भी इप्टा के ही थे।

इस फ़िल्म ने भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय जोड़ा, नवयथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत इसी फ़िल्म से मानी जाती है। “धरती के लाल” 1946 में रिलीज़ हुई, कहा जाता है इसका पहला शो हाउस फुल था मगर उसी दिन से दंगे शुरु हो गए और दूसरा शो कभी हुआ ही नहीं। आज़ादी के बाद इसे रिलीज़ करने की कोशिश की गई मगर उस समय दर्शक मनोरंजक फ़िल्म देखना चाहते थे न कि ट्रेजेडी।

ख़्वाजा अहमद अब्बास की ही कहानी पर ही आधारित थी व्ही शांताराम की फ़िल्म “डॉ कोटनिस की अमर कहानी”। ये फ़िल्म वेनिस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में दिखाई गई थी। चेतन आनंद की “नीचा नगर” को सिनेमा में सोशल रियलिस्म का शुरूआती प्रयास माना जाता है, जिसने फर्स्ट कान फ़िल्म फ़ेस्टीवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था। इसका स्क्रीनप्ले ख़्वाजा अहमद अब्बास ने ही लिखा था।

राज कपूर को आम आदमी की छवि देने वाले भी KA अब्बास ही थे

अगर हम ख़्वाजा अहमद अब्बास की बनाई फ़िल्मों पर नज़र डालें तो लगभग सभी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन फ़िल्मों के बारे में बात करने से पहले उनकी और राजकपूर की बात कर लेते हैं क्योंकि माना जाता है कि राजकपूर की सीधे-सादे, आम इंसान की जो छवि बनी थी, उसके पीछे ख़्वाजा अहमद अब्बास की लेखनी ही थी। राज कपूर और ख़्वाजा अहमद अब्बास की जोड़ी की पहली फ़िल्म थी “आवारा” जिसे हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर माना जाता है।

“आवारा” फ़िल्म की कहानी महबूब ख़ान ने सुनी थी और वो इस पर फ़िल्म बनाना चाहते थे मगर राज कपूर ये बाज़ी जीत गए जो उनके लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि राज कपूर की चार्ली चैपलिन वाली इमेज की थोड़ी सी झलक इस फ़िल्म में दिखती है, जो आगे जाकर श्री 420 में और भी पुख़्ता होती है, जिसकी कहानी और संवाद ख़्वाजा अहमद अब्बास ने ही लिखे। अपने दोस्त राज कपूर के लिए फ़िल्म “जागते रहो” के संवाद उन्होंने ही लिखे।

कृपया इन्हें भी पढ़ें – P L संतोषी – सब कुछ पाने और खोने की दास्तान

राज कपूर की सबसे बड़ी फ़्लॉप थी “मेरा नाम जोकर”, जो आज भले ही क्लासिक की श्रेणी में रखी जाती है मगर उस समय ये एक डिज़ास्टर थी। इस की कहानी, स्क्रीनप्ले, संवाद ख़्वाजा अहमद अब्बास ने ही लिखे थे। मगर आप इसे राज कपूर का उन पर विश्वास कह सकते हैं कि जब ये फ़िल्म बुरी तरह फ़्लॉप हो गई और वो पूरी तरह क़र्ज़ में डूब गए, तब उन हालात से निकलने के लिए भी राज कपूर ने उन्हीं से मदद मांगी।

अपने दोस्त राज कपूर के कहने पर ख़्वाजा अहमद अब्बास ने अपने स्टाइल से अलग हटकर एक नई तरह की कहानी लिखी “बॉबी”, जो सुपर-डुपर हिट रही। बॉबी फ़िल्म ने इतनी कमाई की कि राजकपूर का सारा क़र्ज़ उतर गया। “हिना” भी ख़्वाजा अहमद अब्बास की एक कहानी पर आधारित थी। कहते हैं कि “राम तेरी गंगा मैली” की शुरुआत और अंत भी ख़्वाजा अहमद अब्बास ने ही लिखे थे।

ख़्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी ज़्यादातर फ़िल्में नाकाम रहीं

ख़्वाजा अहमद अब्बास की बनाई फ़िल्मों की बात करें तो उनमें “अनहोनी”, “राही”, “मुन्ना”, “परदेसी”, “चार दिल चार राहें”, “ग्यारह हज़ार लड़कियाँ”, “शहर और सपना”, “हमारा घर”, “आसमान महल”, “बम्बई रात की बाँहों में”, “सात हिंदुस्तानी”, “दो बूँद पानी”, “फ़ासला”, “The Naxalites”, “एक आदमी” जैसी फ़िल्मों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने सिनेमा पर गहरा प्रभाव डाला। ये अलग बात है कि वो फ़िल्में बॉक्स-ऑफिस पर कामयाब नहीं हुईं मगर कुछ फ़िल्मों को देश-विदेश में बेहद प्रशंसा मिली। फ़िल्मों के अलावा उन्होंने जो डॉक्युमेंट्रीज़ बनाई उनकी भी अपनी एक अलग जगह है।

1954 में आई “मुन्ना” फ़िल्म से पंडित जवाहर लाल नेहरु इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने फ़िल्म के बाल कलाकार “मास्टर रोमी” से मिलने की इच्छा ज़ाहिर की। 1957 में आई “परदेसी” भारत रुस का जॉइंट वेंचर थी जिसे दोनों भाषाओं में बनाया गया था। फ़िल्म का निर्माण-निर्देशन और लेखन जॉइंटली ख़्वाजा अहमद अब्बास ने किया था। 1959 में आई “चार दिल चार राहें” में उन्होंने मीना कुमारी और राज कपूर को लिया। मगर ये फ़िल्म भी नाकाम रही और इससे उन्हें इतना नुक्सान हुआ कि उन्होंने आइंदा स्टार्स के साथ फ़िल्म न बनाने का फैसला कर लिया। पर न तो अपनी विचारधारा से समझौता किया, न ही फ़िल्में बनाना बंद किया।

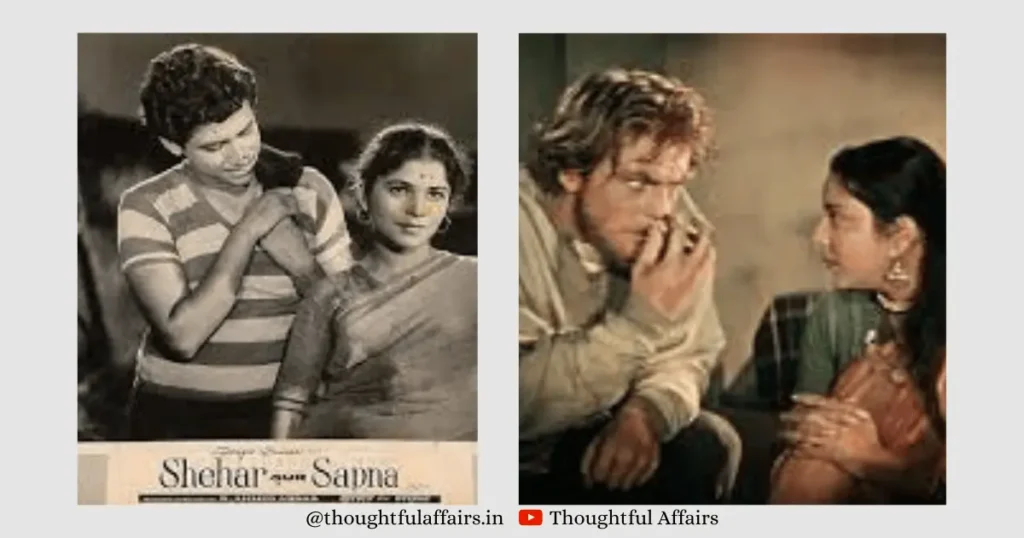

1960 में आई उनकी फ़िल्म “ईद मुबारक” को सेकंड बेस्ट चिल्ड्रन फ़िल्म का अवॉर्ड मिला। 1964 में आई “शहर और सपना” उनकी एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसे बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस फ़िल्म का आईडिया उन्हें बम्बई की बारिश ने दिया। एक दिन वो बस का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक बारिश आ गई और वो किसी शेल्टर की तलाश करने लगे, इसी दौरान उन्होंने देखा कि बारिश से बचने के लिए एक जोड़ा नाली के बहुत छोटे से पाइप में बैठा हुआ था।

बस यहीं से कहानी ने आकार लेना शुरु कर दिया और जब उन्होंने इसे अपनी बीमार पत्नी मुजतबी ख़ातून, जिन्हें वो प्यार से मुज्जी कहते थे, उन से शेयर किया, तो पत्नी की सलाह पर उस कहानी में कुछ और किरदार जोड़े गए। उस समय इस कहानी का टाइटल उन्होंने शिकवा रखा था मगर फ़िल्म का स्क्रीनप्ले पूरा होने से पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया और तब उन्होंने इसका नाम रखा “शहर और सपना”। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे।

कृपया इन्हें भी पढ़ें – सावे दादा ने भारत में मोशन पिक्चर की शुरुआत की ?

जो इंसान किराए के घर में रहता हो, जिसकी हर चीज़ पर सबका हक़ हो मगर ख़ुद बस या ट्राम में सफ़र करता हो, उसके पास फ़िल्म बनाने लायक़ पैसे होंगे इस बाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? खैर ! जैसे-तैसे अलग-अलग जगहों से पैसा इकठ्ठा करके उन्होंने फ़िल्म बनाई लेकिन स्टाफ़ को देने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने तय किया कि अगर इस फिल्म से कोई मुनाफ़ा होगा तो वो सब में बराबर बाँट दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की फ़िल्में कामयाब कहाँ होती हैं जो मुनाफ़ा होता।

लेकिन “शहर और सपना” को बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया और पुरस्कार की 25000 की जो राशि मिली उसे 15 लोगों में बराबर बाँटा गया। 1969 में आई “सात हिंदुस्तानी” अमिताभ बच्चन की पहली फ़िल्म थी। मगर उन्हें ये मौक़ा देने से पहले ख़्वाजा अहमद अब्बास ने अमिताभ बच्चन के पिता डॉ हरिवंश राय बच्चन से फ़ोन पर बात करके उनकी अनुमति ली। उन्हें लगा था कि अमिताभ बच्चन कहीं घर से भागकर तो फिल्मों में नहीं आये हैं।

इस फ़िल्म में 7 मुख्य कलाकार हैं और ख़ास बात ये है कि वो असल में जिस प्रान्त से हैं फ़िल्म में उन्हें ठीक उल्टे प्रान्त का व्यक्ति दिखाया गया। जैसे उत्पल दत्त बंगाली थे मगर फिल्म में वो पंजाबी बोलते नज़र आते हैं, अमिताभ बच्चन मुस्लिम व्यक्ति अनवर अली के रोल में हैं। जलाल आग़ा एक मराठी व्यक्ति की भूमिका में हैं। और ये ख़्वाजा अहमद अब्बास ने जानबूझ कर किया, ताकि समाज को एक नया सन्देश दिया जा सके। इसीलिए इस फिल्म को बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाज़ा गया।

कृपया इन्हें भी पढ़ें – राधू करमाकर – परदे के पीछे के जादूगर

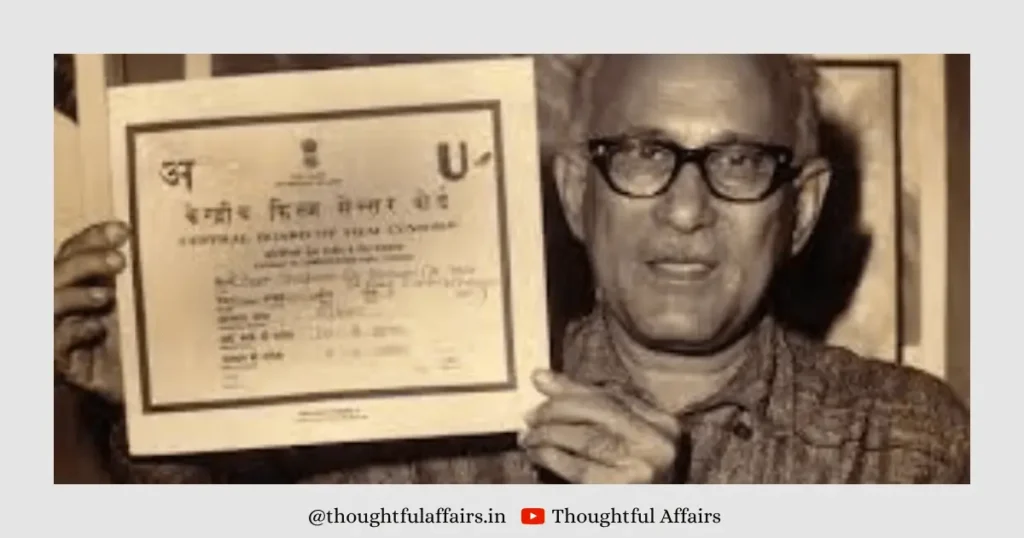

1968 में उनकी एक फ़िल्म आई थी “A Tale of Four Cities”, जिसे सेंसर बोर्ड ने U सर्टिफ़िकेट देने से मना कर दिया था, इसके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी फ़िल्म को सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। और फिर कोर्ट ने न केवल सेंसर बोर्ड को फिल्म को यू सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया बल्कि K A अब्बास को ऐसी सार्थक फिल्म बनाने के लिए बधाई भी दी।

60 के दशक में ही ख़्वाजा अहमद अब्बास को पहला हार्ट अटैक आया और यहीं से उनका स्वास्थ्य ख़राब होना शुरु हो गया था। बाद में उन्हें एक और हार्ट अटैक आया, जो थोड़ा ज़्यादा सीरियस था उस वक़्त उन्हें हल्का लकवा मार गया। मगर उनमें ग़ज़ब को इच्छाशक्ति थी, इसी दौरान कैमरा ट्रॉली से हुई एक दुर्घटना में उनका पैर भी घायल हो गया था मगर फिर भी उन्होंने न तो फ़िल्ममेकिंग छोड़ी न ही लिखना।

ख़्वाजा अहमद अब्बास के लिए सारी दुनिया उनका घर थी और उनका घर सबका

ख़्वाजा अहमद अब्बास जो अपनी फ़िल्मों के माध्यम से कहते थे, उस पर ख़ुद विश्वास भी करते थे और उसे ज़िंदगी में भी उतारते थे। उनका घर और दिल सबके लिए खुला था, रात को बलराज साहनी, देवानंद, जैसे कई स्ट्रगलर उनके ड्राइंग रूम के फ़र्श पर पनाह पाते थे। उनका निजी सामान भी जैसे सार्वजनिक था, उनके दोस्तों में से कोई भी आता और कभी स्वेटर, कभी स्कार्फ़, कभी कमीज ले के चला जाता।

ये सब देखकर एक बार उनके भांजे ने उनकी अलमारी को ताला लगा दिया इस पर ख्वाजा अहमद अब्बास को बहुत ग़ुस्सा आया उनका कहना था जो भी उनका है वो सबका है। इसीलिए लोग उनकी निजी लाइब्रेरी से किताबें भी बिना पूछे ले जाते थे और वापस करने की ज़हमत भी नहीं उठाते थे। जहाँ उनका वो किराए का घर था, उस रोड का नाम उनके नाम पर ख़्वाजा अहमद अब्बास मार्ग कर दिया गया।

ख़्वाजा अहमद अब्बास का समाजवाद और लोकतंत्र से जुड़ाव इतना गहरा था कि बार-बार फ़्लॉप होती फ़िल्मों के बावजूद उन्होंने अपना अंदाज़ नहीं बदला। पर हाँ जब 70 के दशक में “दो बूँद पानी” आई तो उसमें जयदेव के संगीत ने उस फ़िल्म को एक अलग फ्लेवर दिया। राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर बनी ये फ़िल्म भी कामयाब नहीं हुई मगर इसने भी बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

कृपया इन्हें भी पढ़ें – पंडित मुखराम शर्मा स्टार स्क्रीन राइटर

तारीफ़ें, पुरस्कार सब की अपनी अहमियत है मगर एक ख़याल आता है मेरे मन में कि वो क्या जज़्बा होता है जो लगातार नाकामी के बावजूद किसी इंसान को अपने रास्ते से हटने नहीं देता, न ही उसके पैशन को कम होने देता है। जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हुआ इतनी नाकाम फ़िल्में बनाने के बाद कभी भी उनका हौसला नहीं टूटा। वो बीमार थे, लकवाग्रस्त थे तब भी वो राजीव गाँधी का इंटरव्यू लेने पहुँच गए।

पैसा नहीं था, सेहत साथ नहीं दे रही थी तब भी अपनी तरह की ऑफ़बीट फ़िल्में बनाते रहे, डॉक्युमेंट्रीज़ बनाईं, टीवी के लिए भी काम किया। अपने आख़िरी वक़्त तक उन्होंने अख़बार के लिए कॉलम और आर्टिकल्स लिखे, किताबें लिखीं और यूँ ही कर्मशील रहते हुए अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले 1 जून 1987 को वो इस फ़ानी दुनिया से रुख़्सत हो गए। जिस्म, रुह चाहे फ़ना हो जाएँ पर इतना तो तय है कि ख़्वाजा अहमद अब्बास की फ़िल्में, उनकी किताबें उनकी याद को कभी मिटने नहीं देंगी।