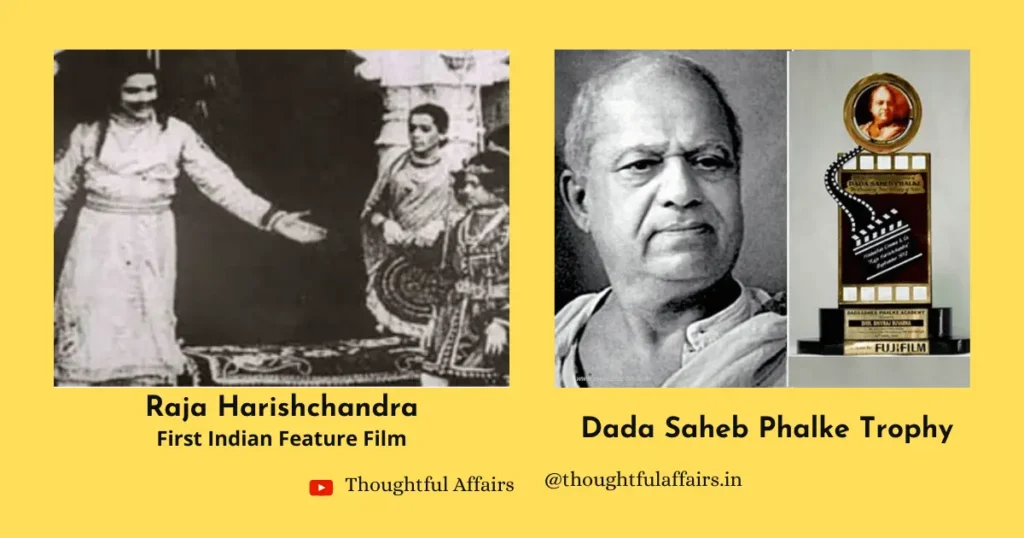

दादा साहब फालके जो पहली भारतीय फ़ीचर फ़िल्म “राजा-हरिश्चंद्र” बना कर भारतीय सिनेमा के जनक कहलाए।

स्टूडियो एरा

भारत में हर साल अलग-अलग भाषाओं की 1800 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं, और उसी हिसाब से बहुत से प्रोडक्शन हाउस भी हैं। प्रोडक्शन हाउस एक फैक्ट्री की तरह होते हैं जहाँ साल भर फ़िल्म या टीवी सीरियल्स का प्रोडक्शन होता है। इनकी शुरुआत सिनेमा की शुरुआत के साथ ही हो गई थी लेकिन तब और अब में बहुत फ़र्क़ है।

आजकल कलाकार निर्देशक, गीतकार,संगीतकार सब फ्रीलांसर्स होते हैं, जो एक ही वक़्त में अलग-अलग बैनर के साथ काम करते हैं, मगर शुरुआत में ऐसा नहीं था। प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले टेक्नीशियंस से लेकर संगीतकार, गीतकार, कलाकार और निर्देशक तक सब उनके कर्मचारी होते थे, जो महीने की तनख्वाह पर काम करते थे। आजकल सब कुछ बहुत प्रोफ़ेशनल हो गया है, तब सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे, काम करते थे और पूरे पैशन के साथ सिनेमा की नई-नई आई कला के लिए डिवोटेड थे। सिनेमा के उस दौर को कहा जाता है – स्टूडियो एरा।

साल 1913 में पहली भारतीय फ़िल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज़ हुई तब से लेकर 1931 तक लगभग 1300 साइलेंट फ़िल्में प्रोड्यूस हुईं। इनमें ज़्यादातर पौराणिक, धार्मिक और फैंटसी फिल्में थीं। बहुत सी फ़िल्में ऐसी थीं, जो मराठी, पारसी, गुजराती के लोकप्रिय नाटकों को शूट करके बनाई गईं। लेकिन इस दौरान कई स्टुडियोज़ उभर कर आए जिनमें दादा साहब फाल्के की “हिंदुस्तान फ़िल्म कंपनी” के अलावा मदन थिएटर्स, कृष्णा फिल्म्स, ग्रेट ईस्टर्न्स, इम्पीरियल, कोहिनूर, सागर मूवीटोन, महाराष्ट्र फ़िल्म्ज़, शारदा फ़िल्म्स जैसे अनेक स्टूडियो थे।

इनमें से कुछ की ख्याति सिनेमा में आवाज़ आने पर और ज़्यादा बढ़ी वहीं कुछ नए स्टुडियोज़ बने, जिन्होंने अपनी बहुत मज़बूत जगह और पहचान बनाई, उनमें से कुछ का नाम तो फ़िल्म इतिहास में अमर हो गया। कोल्हापुर में “प्रभात फ़िल्म्स”, कोलकता में “न्यू थिएटर्स”, लाहौर में “पंचोली आर्ट्स” और मुंबई में “बॉम्बे टॉकीज़” के अलावा “रणजीत मूवीटोन”, “वाडिया मूवीटोन”, “मिनर्वा मूवीटोन”, इन सबकी फ़िल्मों का एक अलग स्टाइल और अलग दर्शक वर्ग था। इन कुछ बड़े स्टुडियोज़ के अलावा भी बहुत से स्टुडियोज़ थे जिन्होंने फ़िल्म निर्माण में हाथ आज़माया। उनकी फ़िल्मों ने सिनेमा को राह दिखाई, उसे समृद्ध किया और उस समाज का प्रतिनिधित्व भी किया।

इन्हें भी पढ़ें – Singers Of Indian Cinema

दादा साहब फालके की फिल्म कंपनी के बारे में बात करने से पहले उनकी ज़िन्दगी और भारत की पहली फ़ीचर फ़िल्म “राजा हरिश्चंद्र” के विषय में बात कर लेते हैं। कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी का कोई न कोई मक़सद होता है, कुछ लोगों को वो मक़सद ज़रा देर से मिलता है, लेकिन जब मिल जाता है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसकी मिसाल हैं भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविन्द फालके जिन्हें सभी दादा साहब फालके के नाम से जानते हैं। जिनके नाम पर दिए जाते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार – दादा साहब फालके पुरस्कार।

दादा साहब फालके ने कैसे बनाई पहली भारतीय फ़ीचर फ़िल्म “राजा हरिश्चंद्र”

40 की उम्र तक दादा साहब फालके अपनी पसंद का काम ढूँढ रहे थे, ऐसा काम जिससे उन्हें संतुष्टि मिल सके। हाँलाकि वो पेंटिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, आर्किटेक्चर और जादू जैसी कलाओं में हाथ आज़मा चुके थे। नाटकों में भी हिस्सा लिया और प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू की मगर किसी ने भी उनके दिल को अंदर तक नहीं छुआ। शायद आपमें से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो भी हम सीखते हैं वो कभी waste नहीं जाता। ये सारी कलाएं दादा साहब फालके के काम आईं जब उन्होंने फ़िल्म बनाना शुरु किया।

फ़िल्म बनाने का विचार और मुश्किलें

दादा साहब फालके को फ़िल्म बनाने का आईडिया आया एक फ़िल्म देखकर, जिसका नाम था “Life Of Christ”, उन्होंने सोचा कि अगर भारतीय देवी-देवताओं पर फ़िल्म बनाई जाए तो लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। बस यहीं से एक शौक़, एक जूनून पैदा हुआ और उन्होंने क़रीब दो महीने तक शहर में चल रही लगभग हर फ़िल्म देख डाली। फ़िल्मों से जुड़ा जो भी लिटरेचर उन्हें मिला वो सब पढ़ डाला। हाँलाकि इसका काफ़ी बुरा असर उनकी आँखों पर पड़ा मगर उन्होंने हार नहीं मानी। क्योंकि वो ये तय कर चुके थे कि उन्हें फ़ीचर फ़िल्म बनानी है।

मगर मुश्किलें और भी थीं। उन्हें फ़िल्म मेकिंग की कोई जानकारी नहीं थी, न इक्विपमेंट्स थे और न ही उन्हें ख़रीदने के लिए रुपए-पैसे। लेकिन जब हम दिल से कुछ करना चाहते हैं तो सारी कायनात मिलकर रास्ते बना देती है। दादा साहब फालके ने अपनी बीमा पॉलिसी को गिरवी रखा और अपने एक पुराने दोस्त से रुपए उधार लेकर इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने फ़िल्म मेकिंग टेक्नीक के बारे में काफ़ी कुछ देखा, सीखा। और जब वहाँ से वापस लौटे तो उनके साथ था एक WILLIAMSON कैमरा, प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स और कुछ कच्ची फ़िल्म रील्स। अब दादा साहब फालके ने पहली फीचर फ़िल्म बनाने के तैयार थे मगर पैसों की कमी के अलावा भी बहुत सी मुश्किलें थीं जिनसे निपटना था।

भारत में उस समय फ़िल्म लेबोरेट्री के लिए सही माहौल नहीं था, उस पर फ़िल्मों पर लगा सोशल स्टिग्मा। इसलिए दादा साहब फालके ने कलाकारों के रूप में सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों की कुछ फुटेज तैयार की और एक फिनांसर को दिखाई। वो क़र्ज़ देने को तैयार था, मगर उसे कुछ सिक्योरिटी चाहिए थी तो उनकी पत्नी ने अपने गहने उन्हें दे दिए। अपनी पहली फ़िल्म के लिए उन्होंने उस कहानी को चुना जो बरसों से लोगों के दिल-ओ-दिमाग़ में बसी हुई थी। उस राजा हरिश्चंद्र की कहानी जिसकी मिसाल दी जाती रही है। लेकिन अब जो समस्या थी वो सबसे बड़ी थी-कलाकारों की खोज। अगर कलाकार नहीं होंगे तो फ़िल्म कैसे बनेगी ?

कलाकारों का चयन

उस समय भारत में महिलाओं के लिए एक्टिंग की फ़ील्ड में आना बहुत बुरा माना जाता था। स्टेज पर भी महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाया करते थे। पर दादा साहब फालके चाहते थे कि फ़िल्म में रानी तारामती की भूमिका कोई महिला ही करे। और इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें कीं, विज्ञापन दिए मगर अच्छे घर की महिला तो दूर तवायफ़ों तक ने फ़िल्म में काम करने से इंकार कर दिया। वो तलाश कर कर के थक चुके थे फिर उनकी नज़र अपने बावर्ची सालुंके पर पड़ी। वो एक दुबला-पतला आदमी था और थोड़े-बहुत मेकअप से ही महिला जैसा दिखने लगा और इस तरह सालुंके ने रानी तारामती की भूमिका निभाई।

राजा हरिश्चंद्र की भूमिका दत्तात्रेय दामोदर दबके को दी गई और विश्वामित्र बने G V साणे। मुंबई के छोटे से इलाक़े में एक बंगला था जिसे स्टूडियो में तब्दील किया गया और आख़िरकार शूटिंग शुरु हुई भारत की पहली फीचर फ़िल्म “राजा हरिश्चंद्र” की। पर जैसे जैसे काम शुरु हुआ दादा साहब फालके को अहसास होने लगा कि उन्हें अपने अभिनेताओं और टेक्निशियंस को शुरुआत से सब कुछ सिखाना पड़ेगा।

इन्हें भी पढ़ें – Men In Indian Cinema

सेट्स बनाना, निर्देशन, फोटोग्राफ़ी, फ़िल्म डेवलपमेंट्स से लेकर प्रिंट निकलने और मेकअप, ड्रेस डिजाइनिंग से फ़िल्म की एडिटिंग तक सब कुछ दादा साहब फालके की देख-रेख में हुआ, और यहाँ उनका सीखा हुआ हर हुनर काम आया। उस ज़माने में आज की तरह कम्प्यूटर्स तो थे नहीं और न ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और न ही किसी को सही ढंग से पता था कि फ़िल्म प्रोसेसिंग कैसे होती है। लेकिन दादा साहब फालके ने हर मुश्क़िल का हल अपने तरीक़े से निकाल ही लिया।

उन्होंने लाइट्स की जगह सूरज की रौशनी का इस्तेमाल किया और फ़िल्म धोने के लिए बंगले में लगे नल के पानी से काम चलाया। शूटिंग के बाद जब शाम को यूनिट घर लौटती तो महिलाएं खाना बनातीं और पुरुष रात के अँधेरे का इंतज़ार करते। अँधेरा हो जाने पर नल के नीचे फ़िल्म की धुलाई होती और फिर उसे तार पर लटका कर सुखाया जाता। बाद में दादा साहब फालके उसे अपने अँधेरे कमरे में प्रिंट करते। आज ये सब सुनने में अजीब लग सकता है। मगर मुश्किलें हमेशा रास्ता बनाने वाला ही झेलता है उस रास्ते पर चलने वालों को उन मुश्किलों का एहसास भी नहीं होता।

फ़िल्म रिलीज़ और दर्शकों की प्रतिक्रिया

छः महीने की कड़ी मेहनत के बाद आख़िरकार वो दिन आया जब भारत की पहली फ़ीचर फ़िल्म शहर के नामी-गिरामी लोगों को दिखाई गई। 21 अप्रैल 1913 को ओलम्पिया थिएटर में ये प्री-व्यू रखा गया और फिर 3 मई 1913 से फ़िल्म के शोज़ कॉरोनेशन सिनेमा में आम लोगों के लिए शुरू किए गए।

राजा हरिश्चंद्र 3700 फ़ीट लम्बी फ़िल्म थी। फ़िल्म का विषय भारतीय जनता की पसंद के अनुरुप पौराणिक था और उस समय दर्शकों ने इसे कितना पसंद किया होगा इस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय जब फ़िल्में एक हफ़्ते से भी कम चला करती थीं, “राजा हरिश्चंद्र” क़रीब महीना भर चली। कहानी के अलावा इसकी वजह थे फ़िल्म के ट्रिक इफेक्ट्स। जिनके ज़रिए दादा साहब फालके ने चमत्कारों को परदे पर दिखा कर लोगों को चकित कर दिया था, और ये संभव हो पाया उनके सीखे हुए फ़ोटोग्राफ़ी और जादू के हुनर से।

फ़िल्म की पब्लिसिटी

दादा साहब फालके दर्शकों की नब्ज़ पहचानते थे, उन्हें अच्छी तरह पता था की भारतीय दर्शकों को क्या पसंद आएगा, इसीलिए उन्होंने फ़िल्म के शो के बीच में LIVE DANCE परफॉरमेंस भी रखी। आज फ़िल्मों की पब्लिसिटी के लिए फ़िल्ममेकर्स, एक्टर्स क्या-क्या नहीं करते। इस पब्लिसिटी का आईडिया दादा साहब फालके को भी था।

उस समय दूर-दराज़ के इलाक़ों में टेंट सिनेमा हुआ करते थे। जब दादा साहब फालके अपनी फ़िल्म लेकर एक शहर में पहुंचे तो पहले शो में बहुत कम लोग आए। जब उन्होंने टेंट सिनेमा के मैनेजर से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि वहाँ लोग छः-छः घंटे के स्टेज ड्रामा को सिर्फ़ दो आने देकर देखते थे और उनकी फ़िल्म तो क़रीब 40 मिनट की ही थी, फिर भी लोगों को तीन आने ख़र्च करने पड़ रहे थे। इसीलिए लोग कम थे।

दादा साहब फालके ने अगले ही दिन एक विज्ञापन दिया, जिसमें लिखा था- 57,000 फोटोग्राफ़्स की, 2 मील लम्बी पिक्चर-“राजा हरिश्चंद्र” सिर्फ़ तीन आने में – ये विज्ञापन देखकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और तब उन्हें क़ीमत भी ज़्यादा नहीं लगी। बिलकुल वैसे ही जैसे 1499 रुपए 1500 से कम लगते हैं या एक के साथ एक फ़्री का ऑफर हाँलाकि पैसे उतने ही ख़र्च होते हैं, ये बात शायद दादा साहब फालके पहले से समझते थे।

दादा साहब फालके की “हिंदुस्तान सिनेमा फ़िल्म कंपनी”

दादा साहब फालके की “हिंदुस्तान सिनेमा फ़िल्म कंपनी” को पहला स्टूडियो कह सकते हैं। उन्होंने पहली फ़िल्म “राजा हरिश्चंद्र” फाल्के फ़िल्म कम्पनी के बेनर तले बनाई थी, उसके बाद उन्होंने अपना सेट-अप नासिक में कर लिया था। नासिक में बना दादा साहब फालके का स्टूडियो, एक मॉडल स्टूडियो बन गया था, जहाँ बड़ी तादाद में टेकनीशियन और कलाकार पे रोल पे काम करते थे, और ज़्यादातर वहीं रहते भी थे। वहां कलाकारों के लिए कसरत, फाइटिंग, घुड़सवारी जैसी सभी सुविधाएँ मौजूद थीं। लाइब्रेरी और पढ़ने के लिए कमरा भी था साथ ही एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था।

“राजा हरिश्चंद्र” के बाद “मोहिनी भस्मासुर” और “सत्यवान-सावित्री” की अपार सफलता से दादा साहब फालके ने हैट्रिक बनाई।

दादा साहब फालके और मोहिनी भस्मासुर

फ़िल्मों में अगर इफेक्ट्स न हों तो फ़िल्में कितनी बेमज़ा दिखेंगी ! रेडियो पर तो आवाज़, कंटेंट और साउंड इफेक्ट्स कमाल दिखते हैं मगर जब टीवी या सिनेमा की बात हो VISUAL इफेक्ट्स का होना लाज़मी हो जाता है। और आज ये सब दिखाना आसान भी है, मेकअप से 55 साल के व्यक्ति को 20 साल का दिखाया जा सकता है और 20 साल के युवा को 80 साल का बुज़ुर्ग। कंप्यूटर एनीमेशन की मदद से 2 फीट की ऊँचाई को 1000 फ़ीट का बनाया जा सकता है। एक्शन भी ज़्यादा रियल नज़र आते हैं और नेचुरल सीन भी। लेकिन सिनेमा के शुरुआती दौर में ये सब बिल्कुल आसान नहीं था।

दादा साहब फालके जब अपनी दूसरी फ़िल्म मोहिनी भस्मासुर बना रहे थे तो उसके क्लाइमेक्स में भस्मासुर को भस्म होना था और उसके सिर से आग निकलते हुए दिखाना था। पहले तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे होगा। फिर ये सोचा गया कि विग में किसी चीज़ को रखकर आग लगा दी जाए। फिर ये उपाय किया गया कि एक गोल डिब्बा लेकर उसमें नीचे गीली मिटटी बिछाई गई ताकि जब आग लगे तो उसकी गर्मी सिर तक न पहुंचे।

मिटटी के ऊपर लकड़ी का बुरादा बिछाया गया उस पर रंदे से उतारे गए लकड़ी के छिलके रखे, देर तक आग जलाने के लिए उसमें मक्खन भी डाला गया। फिर उसे सर के ऊपर विग में ऐसे रखा गया जिससे वो नज़र न आए, साथ ही एक आदमी को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि टेक ओके होते ही वो तुरंत विग खोल दे। कुछ रिहर्सल्स की गईं सब कुछ ठीक रहा लेकिन जैसे ही शॉट फिल्माया जाने लगा तो अचानक भस्मासुर के चिल्लाने की आवाज़ आई। जाने कैसे आग भड़क गई थी, उस कलाकार के सिर पर ज़ख़्म भी हो गया था। कलाकार को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया।

पर उस एक्सीडेंट से वो आर्टिस्ट इतना डर गया था कि दोबारा शूटिंग के लिए बड़ी मुश्क़िल से राज़ी हुआ। पर इस सारी क़वायद का फायदा ये रहा कि जब ऑडियंस ने परदे पर ये सीन देखा तो हैरानी और ख़ुशी से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा।

इन्हें भी पढ़ें – Music Legends

लगातार तीन फ़िल्मों की अपार सफलता ने उन्हें न सिर्फ़ उन्हें शोहरत दिलाई बल्कि क़र्ज़मुक्त भी किया, साथ ही उनकी फ़िल्मों के प्रिंट्स की डिमांड भी बढ़ने लगी और तब नई मशीनरी की ज़रुरत महसूस हुई जिसके लिए वो एक बार फिर से लंदन गए जहाँ उनकी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई और उन्हें इतना पसंद किया गया कि वॉल्टन स्टुडियोज़ ने दादा साहब फालके को इंग्लैंड में फ़िल्म-निर्माण की पेशकश भी की थी।

वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था जब दादा साहब फालके वापस आए तो आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब थे, उनका स्टूडियो बंद होने के कगार पे आ गया था। तब उन्होंने बहुत से लोगों से मदद की अपील की और उस दौरान उन्होंने शार्ट फिल्म्स बनाई, फ़िल्म के ज़रिये ये भी बताया कि फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं। आख़िरकार वो उस बुरे दौर से निकले और उन्होंने “लंका दहन” फ़िल्म बनाई जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई।

इससे उनके सारे क़र्ज़े उतर गए मगर भविष्य में वो बुरा वक़्त फिर से न आये इसलिए उन्होंने मुंबई के पाँच बड़े टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाया। वामन श्रीधर आप्टे, लक्ष्मी बलवंत फाटक, मायाशंकर भट्ट, माधवजी जे सिंह और गोकुलदास दामोदर, फिर 1 जनवरी 1918 में “फालके फ़िल्म कंपनी” “हिंदुस्तान सिनेमा फ़िल्म कंपनी” में बदल गई। जिसकी पहली फ़िल्म थी – “श्री कृष्ण जन्म” और फिर “कालिया मर्दन” दोनों ही कमर्शियली सक्सेसफुल रहीं। मगर क्रिएटिव इंसान की सोच और व्यापारी दिमाग़ की सोच में बहुत अंतर होता है और जब ये दोनों टकराते हैं तो मतभेद उभरने लगते हैं।

उनके और उनके पार्टनर्स के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि दादा साहब फालके ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और बनारस चले गए। लेकिन नाटक, संगीत, साहित्य और सिनेमा से दूर नहीं हुए। वहां उन्होंने बहुत से नाटक देखे और आर्टिस्टिक लोगों का साथ भी बना रहा। इसी दौरान उन्होंने अपना प्रसिद्द मराठी नाटक “रंगभूमि” लिखा। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वो फिर से सिनेमा की दुनिया में वापस आ जाएँ मगर उन्होंने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

फिर दादा साहब फालके ने अपने पुराने पार्टनर्स में से एक की मदद से अपनी नई कंपनी शुरु की “फालके डायमंड कंपनी” और “सेतुबंधन” फिल्म का निर्माण शुरू किया लेकिन पैसों की कमी फिर से आड़े आ गई और तब ये फ़ैसला किया गया कि फालके डायमंड कंपनी का विलय यानी मर्जर उनके पुराने बैनर “हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी” में कर दिया जाए। दादा साहब फालके अब फिर से अपनी पुरानी कंपनी के पार्टनर बन गए।

“सेतुबंधन” को बनने में क़रीब दो साल लग गए, 1932 में जब ये फ़िल्म प्रदर्शित हुई तब तक ख़ामोश सिनेमा बोलने लगा था, तो “सेतुबंधन” को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। इसके बाद “हिंदुस्तान सिनेमा फ़िल्म कंपनी” बंद हो गई। हाँलाकि दादा साहब फालके ने कोल्हापुर के महाराजा के ज़ोर देने पर “कोल्हापुर सिनेटोन”के लिए एक साउंड मूवी “गंगावतरण” का निर्देशन किया जो दो साल में बन कर तैयार हुई और 1937 में रिलीज़ की गई। और ये उनकी इकलौती सवाक फ़िल्म थी। इसके बाद दादा साहब फालके ने फ़िल्मों से सन्यास ले लिया और 16 फ़रवरी 1944 को नासिक में उनकी मौत हो गई।

दादा साहब फालके ने हिंदुस्तान में सिनेमा की राह खोली, उसी तरह कह सकते हैं कि सिनेमा में स्टूडियो सिस्टम की नींव भी उन्होंने ही रखी। उसके बाद न जाने कितने स्टुडियो बने लेकिन पहला क़दम हमेशा महत्वपूर्ण होता है और यादगार भी। उन्होंने न सिर्फ़ पहली भारतीय फ़िल्म दी, बल्कि पहली भारतीय हीरोइन भी खोजी – कमलाबाई गोखले। ट्रिक फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए स्पेशल इफेक्ट्स भी ईजाद किए और बहुत से प्रयोग किए जिससे भारतीय सिनेमा समृद्ध हुआ। सिनेमा में उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता।

[…] […]

[…] इन्हें भी पढ़ें – दादा साहब फालके […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] इन्हें भी पढ़ें – दादा साहब फालके […]

[…] […]